Deep Listening #07 음색의 촉감으로 기록한 현재

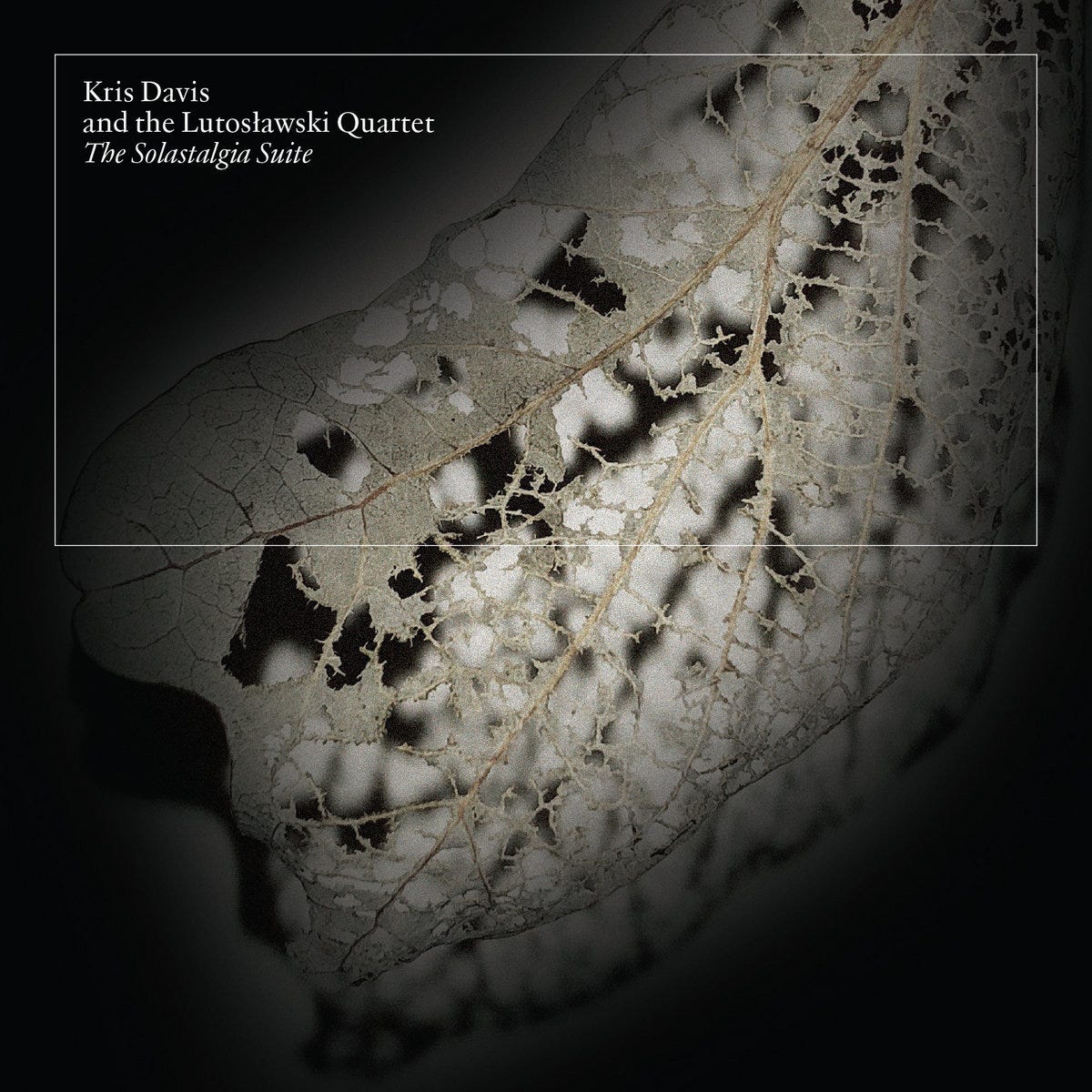

Kris Davis & the Lutosławski String Quartet, The Solastalgia Suite.

Artist: Kris Davis & the Lutosławski String Quartet

Album: The Solastalgia Suite. Release Year: 2026 Label: Pyroclastic Records

Recorded: November, 2024년

앨범 타이틀, 솔라스탈리자(Solastalgia)는 호주 출신 환경철학자가 ‘노스탤지어(nostalgia)’에서 영감을 받은 만든 용어로 이사를 가지 않았는데도 내가 살던 곳이 바뀌어버려서(환경 파괴, 개발, 산불, 가뭄 등) 마음이 괴로운 상태를 일컫는다. 즉, 고통의 원인이 “낯선 타지”가 아니라 ‘원래 내 집/내 동네’ 자체가 변해버린 것에 있다. 원래 집/동네는 사람이 쉴 수 있는 곳(위로가 되는 곳)인데, 환경이 훼손되면 그 기능이 사라져서 집이 더 이상 ‘편안한 장소’로 느껴지지 않는 상태가 되는 것이다.

이 앨범은 “집이 달라진다”는 말이 실제로 몸에 남기는 잔여감 즉, 정리되지 않는 마음의 결, 불편한 긴장, 설명하기 어려운 상실을 피아노와 현악4중주의 물성으로 밀어 넣었다.

이 작업을 재즈 앨범으로만 들으면 절반을 놓치게 된다. 반대로 현대음악 작품으로만 들으면, 연주자의 “재즈적 시간감”이 어디서 살아나는지 흐려지기 쉬웠다. 그 둘을 실제로 연결해 준 것은 멜로디가 아니라 현악의 음질이었다.

‘매끈함’보다 ‘입자감’을 선택한 현악 사운드

루토스와프스키 쿼텟(Lutosławski Quartet)의 현은 미세하게 거친 입자를 남겼다. 보잉이 지나갈 때 생기는 마찰음, 활털이 현을 긁으며 남기는 잔여, 음이 정확히 고정되기 직전의 흔들림이 자주 드러났다. 이 입자감은 “아름다운 톤”의 반대말이 아니다. 오히려 표면을 닦아내지 않고 그대로 두는 음색이다.

그 결과 현악은 배경의 패드가 아니라, 피아노와 같은 수준으로 사건을 만들었다. 음정이 ‘맞는다/틀린다’의 차원이 아니라, 음정이 만들어내는 긴장과 풀림의 미세한 각도를 계속 바꿔가며 공간을 조율했다. 이 팀의 멤버 구성(바이올린 2, 비올라, 첼로)이 공식 크레딧으로 제시되어 있으며, 이 조합이 음색의 층위를 촘촘하게 만들었다.

재즈로 연주될 때의 느낌은 “현악이 드럼이 되는 순간”에서 선명해졌다

재즈에서 리듬 섹션은 보통 드럼과 베이스가 맡았다. 그러나 이 음반에서는, 특정 순간에 현악이 드럼처럼 ‘타격감’과 ‘추진력’을 담당했다. 피아노가 콤핑(comping)처럼 공간을 쪼개면, 현악이 그 공간을 밀어 올리거나 꺾었다. 특히 비올라와 첼로의 역할이 중요했다. 이 둘은 저역에서 “워킹 베이스”를 흉내 내지 않았지만, 재즈의 걸음걸이(walk)를 대신하는 무게 중심 이동을 만들어냈다. 박을 분명히 찍기보다, 박이 생기게 만드는 압력을 설계했다.

이 지점에서 현악의 음질은 재즈적 기능을 획득했다. 재즈의 스윙을 흉내 내지 않고도 재즈의 ‘시간’을 만들었다. 현의 마찰음이 퍼커시브한 어택으로 들리는 순간, 청취는 “클래식 톤”이라는 기대를 내려놓게 되었고, 대신 ‘소리가 지금 무엇을 하고 있는지’에 집중하게 된다.

Kris Davis가 한 일은 “피아노를 주인공으로 만들지 않은 것”이었다

즉흥을 감정의 과장이 아니라 구조의 결정으로 사용했다

크리스 데이비스(Kris Davis)의 피아노는 노래를 하지 않으려는 태도를 보였다. 노래를 포기한 것이 아니라, 노래가 너무 빨리 감정을 대표해버리는 순간을 경계했다. 그래서 타건은 종종 짧고 단단했으며, 화성은 해설이 아니라 질문으로 남았다.

이때 피아노는 현악을 ‘장식’으로 두지 않았고, 현악도 피아노를 ‘솔로 악기’로 받들지 않았다. 둘은 서로의 발판이 되기보다 서로의 불편한 면을 드러내는 방식으로 결합했다. 그 결합은 경쟁이 아니라 역할 분담의 재설계였다. 피아노가 리듬을 확정하지 않을 때, 현악이 리듬의 윤곽을 잡았고, 현악이 음색의 압력을 높일 때 피아노가 그 압력을 받아 구조로 정리했다.

이 스위트는 폴란드 브로츠와프의 Jazztopad 페스티벌에서 커미션을 받아 초연된 작업으로 소개되어 왔다. 이 맥락은 ‘장르 결합’이라는 설명보다 더 유효했다. 즉, 이 작품은 처음부터 스튜디오에서 장르를 섞어 만든 결과물이 아니라, 현장에서 부딪히며 만들어질 수밖에 없는 형태로 출발했다는 점을 보여준다.

딥 리스닝 청취포인트

활이 “깨끗하게” 울리는 순간만 따라가지 말고, 활의 마찰이 소리로 남는 구간을 일부러 찾아 들어보세요. 그 마찰을 잡음으로 지우지 말고, 이 작품이 선택한 표면 질감이라고 받아들이면 좋습니다. 그때부터 곡의 긴장이 어떻게 유지되는지 더 선명하게 들리기 시작합니다.

현악이 멜로디를 받쳐주는 순간보다, 리듬 섹션처럼 박을 만들고 밀어붙이는 순간에 집중해 보세요. 드럼이 없는데도 ‘박이 생기는’ 지점이 있습니다. 바이올린·비올라·첼로가 반복과 압력으로 시간을 밀어 올릴 때, 스윙을 흉내 내지 않아도 재즈의 시간감이 성립하는 장면을 만나게 됩니다.

피아노가 “말을 잘 하려는” 순간보다, 말을 멈추고 구조만 남기는 순간을 들어보세요. 멜로디를 던져 감정을 대신 설명하는 대신, 타건과 침묵으로 형태를 세우는 구간이 있습니다. 그때 피아노는 주인공이 아니라 균형을 잡는 설계도로 기능합니다.

곡이 끝난 뒤에는 멜로디를 먼저 떠올리려 하지 말고, 남아 있는 음색의 촉감을 한 문장으로 적어보세요. “어떤 감정이었나”보다 “어떤 표면이 남았나”를 먼저 기록해 보세요. 그 표면이 내 몸의 긴장이나 호흡을 어떻게 바꿨는지까지 적으면, 감상은 훨씬 구체해집니다.

이렇게 들으면 감상문이 감정의 요약으로 끝나지 않고, 청취가 관찰로 유지됩니다. 그리고 이 앨범은 그 관찰을 끝까지 견딜 만큼 충분히 촘촘하게 설계되어 있습니다.